Entstehungszeit: Mühlhausen

Die g-moll-Fuge BWV 131a ist keine Originalkomposition, sondern eine Transkription, besser gesagt: kompositorische Umarbeitung der zweiten Hälfte des Schlußsatzes der Kantate “Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir” (BWV 131). Wie aus einem Vermerk Bachs auf dem Kantatenautograph ersichtlich (eines der frühesten größeren Bachoriginale, das die Zeiten überdauert hat!), entstand das Werk in den Mühlhausener Jahren (1707-1708). Es bezeugt die erstaunliche Versiertheit, Gestaltungs- und Ausdruckskraft, über die der 22jährige als Vokalkomponist bereits verfügte.

Bei der Betrachtung früh entstandener Orgelwerke Bachs darf der Hinweis nicht fehlen, daß seine etwa im selben Zeitraum entstandene Tastenmusik solch Niveau noch nicht aufweist. Die Gründe dafür: ein vorgegebener Text ist nun einmal per se eine inspirierende Hilfe und Richtschnur, welche die kompositorische Gliederung und Gestaltung erleichtert. Ferner: in Bachs heimatlicher Musiklandschaft Thüringen war das Spektrum an musikalischen Formen und Ausdruckmitteln, das die Tradition im (meist instrumental, zumindest aber continuobegleiteten) Vokalbereich als Anknüpfungspunkte bereithielt (allein schon aus der eigenen Familie!), doch um einiges reichhaltiger als Entsprechendes auf tastenmusikalischem Feld. Dort war Bach auf Anregungen von auswärts angewiesen, deren Assimilation insgesamt langwieriger verlief. Zwar war dieser Prozeß in Mühlhausen schon längst in vollem Gange, der qualitative Vorsprung der Vokalmusik aber noch deutlich spürbar. Schließlich: eine wesentliche kompositionstechnische Erschwernis gegenüber vokal-instrumentalem Komponieren beruht auf der Notwendigkeit, Tastenmusik so zu schreiben, daß sie griff- und ggf. auch pedaltechnisch ausführbar bleibt. Der Komponist muß sich darauf verstehen, in unmerklicher und völlig natürlich wirkender Weise auf die sich ihm sonst bietenden ideellen Freiräume zu verzichten. Solche Rücksichtnahme gerät natürlich um so schwieriger, wenn es sich nun wie hier um die Reduktion eines bereits vorhandenen Kantatensatzes für Chor und Instrumente handelt.

Eben dies Kriterium der Ausführbarkeit muß mit berücksichtigt werden, wenn es um die angemessene Einordnung der Fugenbearbeitung aus Kantate 131 geht. Von einer solchen Warte aus kommen nämlich Zweifel auf, ob die Transkription wirklich ein so “dürftiges Arrangement” ist, daß es “auf keinen Fall” von Bach selbst stammen könne (Spitta), bzw. Bachs Autorschaft so “höchst zweifelhaft” ist, wie Dürr lapidar konstatiert. Zweifelnd, aber positiver urteilt Keller, dem u.a. die gute Pedaladaption des dritten Themenelements zu denken gibt.

Als kompositorisches Satzkonzept der Kantatenfassung haben wir den Spezialfall einer im Kern straff durchstrukturierten, in einen frei gestalteten Schluß mündenden Permutationsfugevorliegen. Die Permutationsfuge ist die charakteristische Fugentechnik des jungen Bach (vgl. auch das zur Fuge der Passacaglia BWV 582 Gesagte). Sie ist als von Chor und Instrumenten gebotene Quadrupelfuge ausgelegt, in der aber eine, gelegentlich auch zwei (und ganz gelegentlich auch drei) Instrumentaloberstimmen streckenweise zusätzliche, eigene Wege gehen und dabei – abgesehen von Anleihen bei Themenbaustein 4 – frei kontrapunktieren. Frei formuliert ist auch der Instrumentalbaß, solange er als Continuostimme (und nur dann unter Mitwirkung des Fagotts) die Pausen des weitestgehend thematisch orientierten Chorbasses überbrückt.

Dieser Sachverhalt verliert für den Hörer dadurch an Transparenz, daß Bach das Stimmgefüge des Kantatensatzes auf neun ausführende Stimmen, nämlich vierstimmigen Chor, Oboe, Violine, zwei Violen und Continuobässe (Baßstreicher, Fagott, Orgel) verteilt. Sukzessiver Aufbau des Klanggeschehens, einerseits durch immer mehr einsetzende Chor- und dann Instrumentalstimmen, andererseits durch Instrumentalstimmen, die den Aktionsraum pausierender Chorstimmen übernehmen, dann wieder colla-parte-Spiel der Instrumente, dazu das zeitweise selbständige Continuofundament: all dies suggeriert eine musikalische Geschehensfülle, die strukturell auf mehr als nur auf einer vierstimmigen Fuge mit zwanglos ausschmückenden Ergänzungsstimmen zu fußen scheint. Diese geschickte, musikalisch so wirkungsvolle Technik des halb obligat mitlaufenden Orchesterapparats hat Bach seit diesen frühen Jahren ja zeitlebens immer wieder eingesetzt.

Die Machart des Originals war so verhältnismäßig breit zu schildern, weil erst dadurch die Probleme deutlich werden, die eine Orgelbearbeitung mit sich bringt. Die realiter vorliegende, strukturell inkonsequente, aber im Original musikalisch überzeugende Vier- bis Sechsstimmigkeit läßt sich so nicht beibehalten. Die Gründe dafür sind:

- Auf der Orgel würde eine solche Diktion und Struktur breiig und undurchsichtig wirken.

- Der durchweg thematisch geführte Chorsopran und die jeweiligen Orchesteroberstimmen stünden einander – und das bei Achtel- und Sechzehntelbewegung! – ständig im Wege und ließen sich spieltechnisch gar nicht realisieren (Stimmkreuzungen, unhandliche Doppelgriffe).

- Die Miteinbeziehung der weitgehend frei gestalteten, aber eben nur streckenweise selbständigen Orchesterstimmen wären auf der Orgel strukturell unlogisch, ja störend, und überdies würde sich der Hörer fragen, warum gerade die oberste Stimme so oft thematisch unbeteiligt bleibt.

Die Entscheidung des Bearbeiters, aus den dekorativen, obligat formulierten Partien der Instrumentalstimmen (auch des Continuobasses!) nur die wenigen thematisch orientierten Abschnitte heranzuziehen und diese zusammen mit den Chorstimmen geschickt zu einem neuen, konsequent vierstimmigen Gefüge zu ordnen, ist deshalb viel positiver zu würdigen als bislang geschehen. Einmal von der Hörerwartung auf die kaum veränderte Kantatenversion gelöst, begegnet der Hörer der Orgelfassung einem durchaus überzeugenden Stück, das es mit den zur selben Zeit entstandenen originalen Orgelkompositionen durchaus aufnehmen kann, ja ihnen durch das Permutationsprinzip an struktureller Konsequenz und Geschlossenheit eher überlegen ist.

Einige Hinweise auf das thematische Material und den Verlauf der im übrigen leicht mit zu verfolgenden Fuge:

Das verhältnismäßig kurze Stück (45 Takte) beginnt recht ungewöhnlich und “unbachisch” mit einem massiven, Aufmerksamkeit erheischenden, eine halbe Note lang isoliert dastehenden g-moll-Akkord. So atypisch dieser Akkord sein mag – als Argument gegen die Authentizität der Orgelbearbeitung kann er nicht ohne weiteres geltend gemacht werden, denn es gibt in Bachs Schaffen einen weiteren, ähnlichen Fall: man denke an die seltsamen, mit “Ich, ich, ich” textierten Einleitungsakkorde des zweiten Satzes der Kantate “Ich hatte viel Bekümmernis” BWV 21 aus Bachs Weimarer Zeit, denen ebenfalls eine Fuge folgt und die schon zu Bachs Lebzeiten Befremden ausgelöst hatten (Dieser “stammelnde” Beginn wurde von Johann Mattheson verspottet (1725), entspringt aber nicht kompositorischem Unvermögen, sondern schließt an ältere Vorbilder des 17. Jhdts. an).

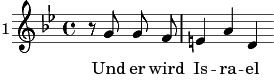

Nach diesem “Paukenschlag” präsentieren – sogleich sich ineinander verschränkend – die Manualstimmen die vier Permutationselemente der Fuge (wir setzen die ursprünglichen Kantatentexte hinzu):

Diese vier Elemente bilden in ständiger, stimmvertauschter und laufend anders kombinierter Wiederkehr (vierfacher Kontrapunkt!) den Hauptinhalt der Fuge. Wie alle Permutationsfugen erweckt sie den Eindruck leicht monotonen Sich-Umkreisens. Weiterentwickelndes Fortspinnen und Überleitungen fehlen fast völlig, die frei kontrapunktierenden Stimmen des Originals werden – da wiegesagt auf der Orgel unspielbar und zudem strukturell verunklarend – nicht übernommen. Erst ab Takt 36 löst sich die strenge Konzentration auf: dem thematischen Material wird der Abschied gegeben und alle Stimmen bewegen sich in freiem Fluß auf den Schluß zu, der nicht das sich pompös entfaltende Original aufgreift, sondern knapp-energische, aufwärts sequenzierende Akkordschläge bietet. Eine Formbildung im Sinne späterer, reifer Bachfugen ist bei diesem Strukturprinzip nicht möglich. Die Haupttonart und ihre Grundfunktionen werden nicht verlassen – was aber bei der Kürze des Stückes auch nicht zwingend ist (und eben deshalb auch nicht als Argument für die “Dürftigkeit” der Bearbeitung ins Feld geführt werden kann). Harmonische Öde wird aber auch dadurch geschickt umgangen, daß das dritte thematische Element als chromatische, farbgebende Linie disponiert ist (vgl. die beiden ebenfalls frühen Orgelfugen aus BWV 551).

Es erscheint insgesamt nicht zwingend, die Art und Weise der Transformation des Stückes als Indiz für die Unechtheit der Bearbeitung zu werten. Zu welchem Urteil man aufgrund der Überlieferungslage kommen kann oder muß, bleibt offen, bis der Band der Neuen Bachausgabe mit den zweifelhaften Orgelwerken samt Kritischem Bericht vorliegt. Solange sollte man ruhig einmal zum VIII. Band der alten Peters-Ausgabe greifen und das Stück dann und wann erklingen lassen (Lohmann hält das Stück für nicht authentisch und hat es darum nicht in seine Ausgabe bei Breitkopf & Härtel aufgenommen)!

Nachtrag: Die g-moll-Fuge BWV 131a ist inzwischen (2003) in Band 11 der Neuen Bach-Ausgabe erschienen. Im Kritischen Bericht (2004) heißt es abschließend zur Authentizitätsdiskussion, das Werk werde als zwar angezweifeltes, aber doch auch mit guten Gründen Bach zuzuschreibendes Werk ediert, denn weder aus stilistischen, noch aus Gründen der Überlieferung gebe es massive Bedenken gegen die Autorschaft Bachs an der Übertragung (S. 27). Sehr wichtig ist der Hinweis des Kritischen Berichts auf die Beobachtung Kellers, daß die abschließenden Akkordfolgen der Fuge, die den ursprünglichen Schluß ersetzen, nichts anderes als der Schluß des ersten Teils des Kantatensatzes sind, aus dem unsere Fuge als deren zweiter Teil stammt. Diese ebenso findige wie souveräne Entscheidung kann kaum an einen anderen Bearbeiter als Bach selbst denken lassen.

- Details

- Zuletzt aktualisiert: 01. April 2014

- Zugriffe: 10516

Dieser Text und die Notenbeispiele stehen unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz!